Baden-Württemberg soll bis 2040 klimaneutral sein. Dafür hat die Landesregierung eine Task Force zur Beschleunigung des Ausbaus der erneuerbaren Energien eingerichtet.

Zeitstrahl: Was haben wir bereits erreicht?

Karte: Erneuerbare Energien in Baden-Württemberg nach Stadt- und Landkreisen

Baden-Württemberg hat sich in seinem Klimaschutzgesetz zum Ziel gesetzt, bis spätestens 2040 Klimaneutralität mit Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Es bleiben also nur noch wenige Jahre Zeit, um dieses Ziel zu erreichen. Daher ist es zwingend notwendig, den Ausbau der erneuerbaren Energien radikal zu beschleunigen.

Wie wichtig eine radikale Forcierung des Ausbaus der erneuerbaren Energien ist, macht aktuell der Ukraine-Krieg deutlich: Deutschland muss bei der Energieversorgung schnell unabhängiger vom Import fossiler Brenn-, Kraft- und Heizstoffe werden. Dies geht nur mit erneuerbaren Energien.

Wir haben eine Task Force zur Beschleunigung des Ausbaus der erneuerbaren Energien eingerichtet, um den Ausbau der erneuerbaren Energien und vor allem der Windkraft im Land massiv zu beschleunigen sowie planerische und bürokratische Hürden abzubauen.

Energiewende: Erfolgreicher Abschluss der Task Force Erneuerbare Energien

Die Task Force zur Beschleunigung des Ausbaus der erneuerbaren Energien hat ihre Tätigkeit erfolgreich beendet. Sie hat durch zahlreiche Maßnahmen die Verfahrens- und Genehmigungszeiten halbiert und neue Flächen bereitgestellt – für Ministerpräsident Winfried Kretschmann eine administrative Revolution.

Ansprechpartner: Zentrale Anlaufstelle für Ausbau Erneuerbarer Energien

Ab Januar 2023 wird bei der Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH (KEA) der Schwerpunkt „Erneuerbare BW“ angesiedelt sein. Damit soll sie die zentrale Anlaufstelle für alle Beteiligten beim dringend notwendigen massiven Ausbau der erneuerbaren Energien in Baden-Württemberg werden.

Genehmigungen: Teildigitalisierung der Genehmigungsverfahren

Das ganze Genehmigungsverfahren von der Antragstellung über die Beteiligung bis zur Genehmigung soll digitalisiert werden. Das beschleunigt die Verfahren, etwa weil die Unterlagen schnell für alle einsehbar sind und weiterverteilt werden können. Dazu soll eine neue digitale Plattform eingerichtet werden.

Rechtlicher Rahmen: Landtag beschließt neues Landesplanungsgesetz

Mit der Änderung des Landesplanungsgesetz haben wir weiteres Potential gehoben, den Ausbau der Windkraft zu beschleunigen. Zudem legt es unter anderem das geforderte 1,8 Prozentflächenziel für Windkraft bereits bis zum Jahr 2025 fest und erleichtert die Planung für Freiflächen-Photovoltaik.

Das Landesplanungsgesetz setzt die Planungsleitlinien fest, um die räumlichen Voraussetzungen für Klimaschutz und Klimaanpassung und damit zusammenhängend für eine klimafreundliche Stromerzeugung zu schaffen. Mit den Änderungen im Landesplanungsgesetz können Vorranggebiete für Windkraft und Freiflächen-Photovoltaik ausdrücklich in regionalen Grünzügen liegen.

Wir haben das überragende öffentliche Interesse der erneuerbaren Energien im Landesplanungsgesetz aufgenommen. Daher sollen regionale Grünzüge in der Regionalplanung unverzüglich für Windkraft- sowie Freiflächen-Photovoltaikanlagen geöffnet werden.

Die Änderung verankert gesetzlich Beschleunigungspotenziale für das Planungsverfahren. Die zu beteiligenden Stellen erhalten in der Regel eine Äußerungsfrist in Höhe von drei Monaten. Erstmalig werden im Landesplanungsgesetz auch Fristen für die Regionalplanung verbindlich festgeschrieben. Das in der Regionalen Planungsoffensive vereinbarte Zieldatum 2025 für die Satzungsbeschlüsse haben wir mit Zwischenschritten in den Jahren 2023 und 2024 verbindlich festgelegt.

Die Durchsetzung von Zielen der Raumordnung wird durch die Einbeziehung der Regierungspräsidien als befugte Stelle zum Erlass von Planungsgeboten gestärkt. Dadurch können Projektierer die planerisch festgelegten Wind- und Freiflächenphotovoltaikflächen schneller nutzen.

Rechtsbehelfe gegen Planungsgebote haben künftig keine aufschiebende Wirkung mehr, um Verzögerungen bei der Durchsetzung der Planungsgebote zu vermeiden.

Flächenmanagement: Mehr Windkraftflächen durch angepasste Drehfunkfeuer

Der Anlagenschutzbereich für sogenannte Doppler-Drehfunkfeuer (DVOR-Anlagen) wurde nach langjähriger Forderung des Umweltministeriums Baden-Württemberg von 15 auf 7 Kilometer reduziert. Dies betrifft Anlagen in Stuttgart, Sulz, Karlsruhe und Dinkelsbühl.

Durch die Reduzierung der Schutzbereiche reduziert sich die Fläche mit Restriktionen aufgrund der Luftsicherheit um ungefähr 1.900 Quadratkilometern – dies entspricht ca. 5,5 Prozent der Landesfläche von Baden-Württemberg. Dadurch stehen mehr Flächen für Windkraftanlagen zur Verfügung und es kommt zu erheblichen Verbesserungen für Planungsträger sowie Projektierer.

Für sogenannte CVOR-Anlagen (konventionelle Drehfunkfeuer) wird seit Oktober 2022 eine verbesserte Formel zur Beurteilung von Windkraftanlagen angewendet. Durch diese Formel verbessert sich die Chance auf eine positive Beurteilung innerhalb des Schutzbereichs. Außerdem ist die Abschaltung der in Baden-Württemberg betroffenen CVOR-Anlage LUBURG von der Deutschen Flugsicherung im Jahr 2023 avisiert.

Dies reduziert Konflikte beim Windkraftausbau ohne die Luftsicherheit zu verringern.

Solarenergie: Solarparks können auf Deponien im vormaligen Wald entstehen

Wir wollen die Pflicht zur Wiederaufforstung von Deponien im Wald flexbibilisieren. So ist dann auch eine Nutzung für Photovoltaik-Freiflächenanlagen möglich.

Bislang müssen Deponien, die im Wald errichtet wurden am Ende der Nutzungszeit wieder mit Wald aufgeforstet werden. Die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen auf Deponien wird dann als anschließende, zeitlich begrenzte Nutzung anerkannt. Die Wiederaufforstungspflicht soll damit erst greifen, wenn auch die Photovoltaik-Anlagen ausgedient haben.

Artenschutz: Fachbeitrag Artenschutz für die Regionalplanung Windenergie

Die Landesfläche teilt sich in Flächen, die für bestimmte Arten besonders wichtig sind und Flächen, die aus Artenschutzsicht für Windkraft genutzt werden können.

Der Fachbeitrag Artenschutz benennt die für windenergiesensible Arten besonders wichtigen Flächen. So lassen diese sich bereits im Rahmen der Planungsoffensive der Regionalverbände bei der Ausweisung von Vorranggebieten für die Windenergie angemessen berücksichtigen. In den Artenschutzflächen werden wir gemeinsam mit dem Bund spezielle Artenhilfsprogramme umsetzen. Das vereinfacht es dann in den Flächen für die Windkraft im Bedarfsfall Ausnahmen vom Tötungsverbot zu erlauben.

Im Bundesnaturschutzgesetz ist es ausdrücklich vorgesehen, dass einzelne Tiere von geschützten Arten in bestimmten Ausnahmefällen getötet werden dürfen auch wenn das normalerweise wegen des Schutzstatus verboten wäre.

Ausschreibung: Platz für weitere 39 Anlagen im Staatswald

Ab September können sich Investoren um Flächen für Windkraftanlagen im Staatswald von Baden-Württemberg bewerben. In der dritten Tranche können auf insgesamt 1.170 Hektar bis zu 39 neue Windräder Platz finden.

Artenschutz: Neue Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn

Die Task Force zur Beschleunigung des Ausbaus der Erneuerbaren Energien hat eine neue Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn erarbeitet. Damit entfallen auf rund 15.000 Hektar Windpotenzialfläche die Auerhuhnrestriktion. Dabei wird weiter ein langfristiges Überleben des Auerhuhns im Schwarzwald berücksichtigt.

Genehmigungen: Überholspur am Verwaltungsgerichtshof

Um die Planungs- und Genehmigungsverfahren beim Ausbau der Windkraft weiter zu verkürzen hat das Land einen sogenannten Infrastruktur-Senat am Verwaltungsgerichtshof eingerichtet. Der Senat behandelt alle Auseinandersetzungen über den Bau, den Betrieb oder Änderungen von Windkraftanlagen.

Planung: Wo kann sofort gebaut werden?

Wir haben eine Planhinweiskarte mit Flächen erstellt, auf denen aus planerischer Sicht der Bau von Windenergie- und Freiflächen-Photovoltaikanlagen sofort möglich ist. Als Ergänzung zur Planungsoffensive nennt die Planhinweiskarte den Projektierern gleich zu Beginn Flächen, wo der Bau von erneuerbaren Energie-Anlagen sofort möglich ist. Die Regionalverbände veröffentlichen diese Flächen in der Planhinweiskarte.

Rechtlicher Rahmen: Infrastruktursenat am Verwaltungsgerichtshof

Durch den Wegfall des Widerspruchverfahrens kann in Genehmigungsverfahren für Windenergieanlagen künftig unmittelbar Klage vor dem erstinstanzlich zuständigen Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg erhoben werden. Dadurch kann es mehr Klageverfahren geben. Deshalb werden wir den Verwaltungsgerichtshof personell stärken und einen Infrastruktursenat am Verwaltungsgerichtshof einrichten. Durch die zusätzlichen Richterinnen und Richter sowie die Spezialisierung werden die Verfahren effizienter und schneller.

Verfahren: Leitfaden für den Bau von Energieanlagen

Wir führen einen Verfahrensleitfaden zur Straffung der Genehmigungsverfahren und Optimierung der Organisation der Genehmigungsbehörden ein. In dem Leitfaden wird für alle Behörden und allen am Bau von Energieanlagen Beteiligten einfach beschreiben und dargestellt, wie die Verfahren ablaufen. Das sorgt für Transparenz und Klarheit und erleichtert auch die Kontrolle.

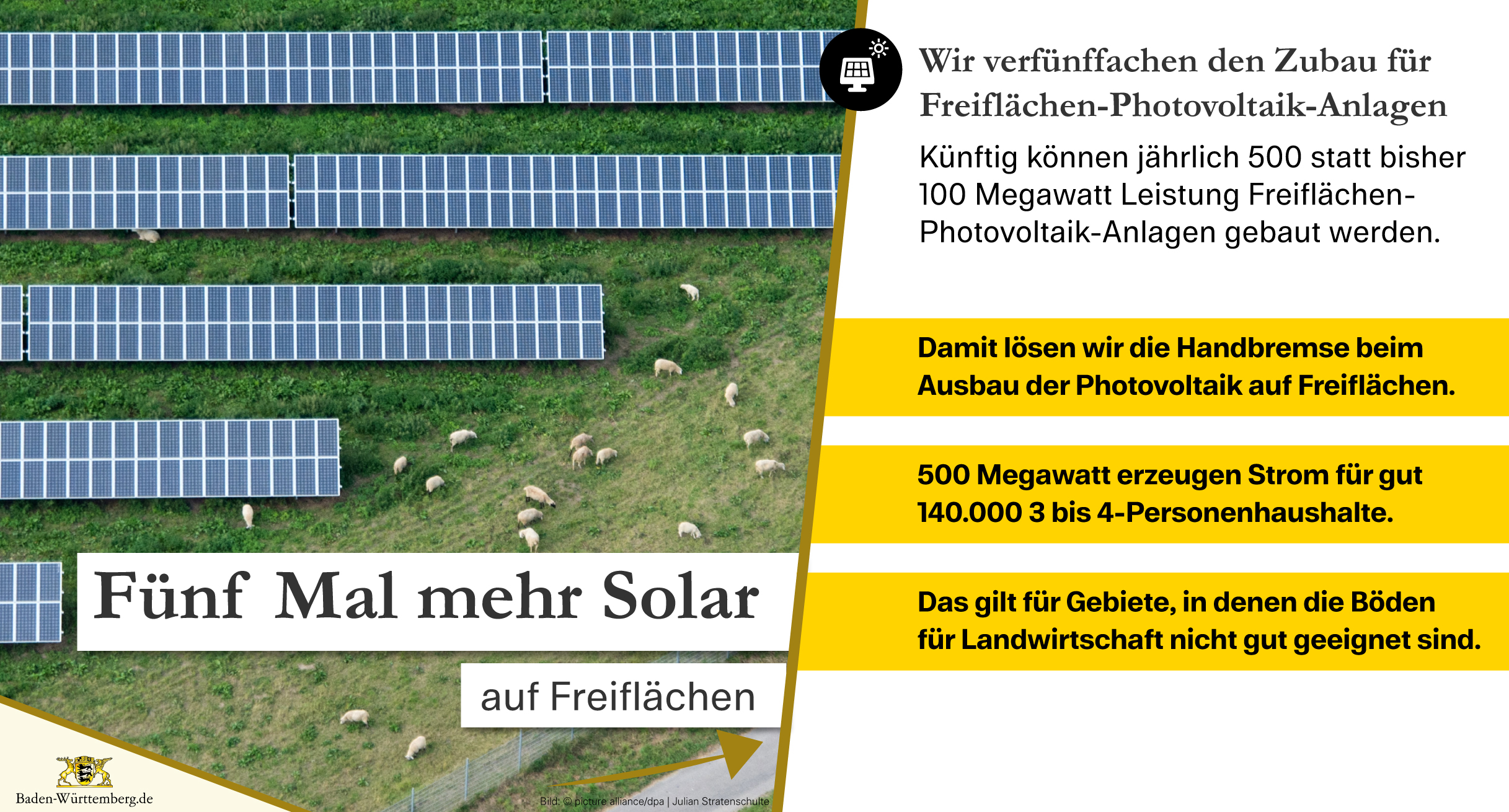

Solarenergie: Mehr Leistung für Photovoltaik-Freiflächenanlagen

Wir erhöhen die Zuschlagsgrenzen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen in der Freiflächenöffnungsverordnung von 100 auf 500 Megawatt im Jahr.

Die Freiflächenöffnungsverordnung ermöglicht Projektierern, sich an den Ausschreibungen der Bundesnetzagentur (BNetzA) für Freiflächen-Photovoltaikanlagen in sogenannten „benachteiligten Gebieten“ zu beteiligen. Auf diesen Gebieten sind die Böden für Landwirtschaft nicht gut geeignet, so dass sie nur schwache Erträge bringen. Nur auf diesen Flächen ist die Errichtung von Freiflächen-Photovoltaik gestattet.

Bisher gab es eine Begrenzung, so dass jedes Jahr nur Anlagen bis zu einer Grenze von 100 Megawatt errichtet werden durften. Mit der Änderung der Verordnung wird die landesspezifische Zuschlagsgrenze nun auf 500 Megawatt jährlich angehoben. Damit kann fünf Mal mehr Freiflächenphotovoltaik auf benachteiligten Gebieten im Jahr entstehen als bisher.

Verfahren: Widerspruchsverfahren in Genehmigungsverfahren für Windenergieanlagen abgeschafft

Innerhalb eines Monats kann jeder Betroffene gegen einen Verwaltungsakt schriftlich oder mündlich Widerspruch einlegen. Gegen die Genehmigung einer Windkraftanlage ist dies nun nicht mehr möglich. Der Klageweg kann aber weiterhin beschritten werden.

Die Abschaffung beschleunigt die Verfahren im Durchschnitt um bis zu einem Jahr und hat keinen Nachteil. Da mit der Planung von Windenergieanlagen regelmäßig eine ausführliche Bürgerbeteiligung einhergeht, sind auch ohne Widerspruchsverfahren bereits alle Argumente bekannt, so dass von den Widerspruchsverfahren regelmäßig kein Erkenntnisgewinn oder eine Verbesserung der Entscheidung ausgeht.

Verfahren: Einfachere Vergabeverfahren für Pachtflächen im Staatswald

Wir haben die Vergabeverfahren für Pachtflächen zur Windenergienutzung im Staatswald vereinfacht. Für einfachere Vergaben hat das Land Fallkonstellationen festgelegt, so dass Verfahren nach einem bestimmten Muster ablaufen können.

Planung: Planungen zum 2-Prozent-Ziel haben begonnen

Die regionale Planungsoffensive zur Festlegung der zwei Prozent Landesflächen für Windenergie und Freiflächenphotovoltaik ist gestartet. Mit seinem Klimaschutzgesetz hat sich Baden-Württemberg verpflichtet, zwei Prozent der Landesfläche für Windenergie und Freiflächenphotovoltaik auszuweisen.

Damit dies umgesetzt wird, müssen alle Regionalpläne geändert werden. Bisher sind dort zu wenig Flächen für diesen Zweck vorgesehen. Die Regionalverbände gehen hier gemeinsam vor und wollen die geänderten Pläne 2025 beschließen.

Stabsstellen: Chefsache in den Regierungspräsidien

Bei den Leitungen der Regierungspräsidien wurden die „Stabsstellen Energiewende, Windenergie, Klimaschutz“ (StEWK) zur Begleitung, Unterstützung, Steuerung und Benchmarking der Genehmigungsbehörden und zuarbeitenden Fachbehörden bei der Genehmigung von Erneuerbare-Energien-Anlagen eingerichtet.

Die Regierungspräsidien haben die Teams zur Beschleunigung der Genehmigung von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien in den Landkreisen eingerichtet. Sie sitzen organisatorisch auf der Ebene der Hausspitzen. Dadurch wird die Beschleunigung der Verfahren dort zur Chefsache. Die Stabstellen sind kompetente Ansprechpartner, sie versuchen Lösungen zu finden, machen gute Praxisbeispiele bekannt und überwachen und verbessern die Verfahren. Wenn einzelne Genehmigungsverfahren zu lange dauern, sollen die Stabstellen einschreiten.

Regierungspräsidium Freiburg: Stabsstelle Energiewende, Windenergie und Klimaschutz

Regierungspräsidium Karlsruhe: Stabsstelle Energiewende, Windenergie und Klimaschutz

Regierungspräsidium Stuttgart: Stabsstelle Energiewende, Windenergie und Klimaschutz

Regierungspräsidium Tübingen: Stabsstelle Energiewende, Windenergie und Klimaschutz

Staatswald: Zweite Ausschreibung für Windkraft im Staatswald

In einer zweiten Ausschreibung haben wir etwa weitere 900 Hektar Flächen im Staatswald zum Bau von bis zu 40 Windenergieanlagen ausgeschrieben, auf die sich Projektierer bis 31. März 2022 bewerben konnten.

In einer ersten Ausschreibung haben wir im Oktober 2021 bereits etwa 1.900 Hektar Flächen im Staatswald ausgeschrieben.

Weitere Flächen schrieben wir nicht mehr in Tranchen aus, sondern fortlaufend.

Planung: Online-Karte landwirtschaftlicher Flächen

Wir stellen die kartografische Darstellung der Wertigkeit landwirtschaftlicher Flächen sogenannte Flurbilanzen beziehungsweise Flurbilanzdaten für Projektierer von Erneuerbare-Energien-Anlagen zur Verfügung.

Erneuerbare-Energien-Anlagen sollen nicht auf Flächen errichtet werden, die für die Landwirtschaft besonders geeignet sind. Damit Projektierer und Planer in Zukunft schneller und einfacher feststellen können, wo diese Flächen sind, werden sie nun digital und kostenlos bereitgestellt.

Staatswald: Festlegung möglicher Flächen im Staatswald

Wir haben die Potentialflächen für Windenergienutzung im Staatswald definiert und vorgelegt. Im Staatswald gibt es 63.755 Hektar Flächen, wo der Wind stark genug weht und die sich für Windkraft lohnt.

Die landeseigene ForstBW untersucht für diese Potentialflächen nun Zug um Zug, ob die kommunalen Flächenplanungen dazu passen. Die Flächen schreiben wir dann nach und nach für die Projektierung aus.

Bund: Land fordert Öffnung der Landschaftsschutzgebiete

In einem Schreiben an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Bundesumweltministerin Steffi Lemke hat die baden-württembergische Umweltministerin Thekla Walker gefordert, die Landschaftsschutzgebiete für Erneuerbare-Energien-Anlagen zu öffnen. Dies geht nur über eine Änderung Bundesnaturschutzgesetz.

Landschaftsschutzgebiete verhindern auf vielen Flächen in Baden-Württemberg den Bau von Windenergie- und Photovoltaikanlagen. Mit einer Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes lassen sich die Landschaftsschutzgebiete für diese Anlagen öffnen.

In dem am 4. April 2022 vorgestellten Eckpunktepapier des Bundesumweltministerium und des Bundeswirtschaftsministerium zur Beschleunigung des naturverträglichen Ausbaus der Windenergie an Land ist die Öffnung der Landschaftsschutzgebiete für Windenergieanlagen so lange, bis das im Koalitionsvertrag vorgesehene Flächenziel für Windenergie in Höhe von zwei Prozent der Bundesfläche erfüllt ist, enthalten.

Staatswald: Erste Ausschreibung von Pachtflächen zur Wind-energienutzung im Staatswald

In einer ersten Ausschreibung schreibt das Land etwa 1.900 Hektar Flächen im Staatswald aus, auf die sich Projektierer bis zum 8. Dezember 2021 bewerben können. Die Flächen reichen für den Bau von bis zu 90 Windenergieanlagen. Die Zuschläge wurden am 23. März 2022 erteilt.

Auftakt: Gründung der Task Force

Der Ministerrat beschließt die Task Force einzurichten und legt die Ausgestaltung eines ersten Arbeitsprogramms fest.

Staatswald: Vermarktungsoffensive Windkraft im Staatswald beschlossen

Im Zuge einer Vermarktungsoffensive sollen Flächen im Staatswald für den Windkraftausbau identifiziert und bereitgestellt werden. Mit der Ausschreibung der zweiten Flächentranche für Angebotsverfahren schafft das Land die Voraussetzungen für bis zu 40 Windenergieanlagen an sechs Standorten im Staatswald.

Zwischenzeitlich hat das Land zwei Tranchen mit etwa 2.800 Hektar ausgeschrieben. Auf der Fläche ist Platz für bis zu 130 Windkraftanlagen. Mittlerweile schreibt das Land die Flächen nicht mehr in Tranchen, sondern fortlaufend aus.

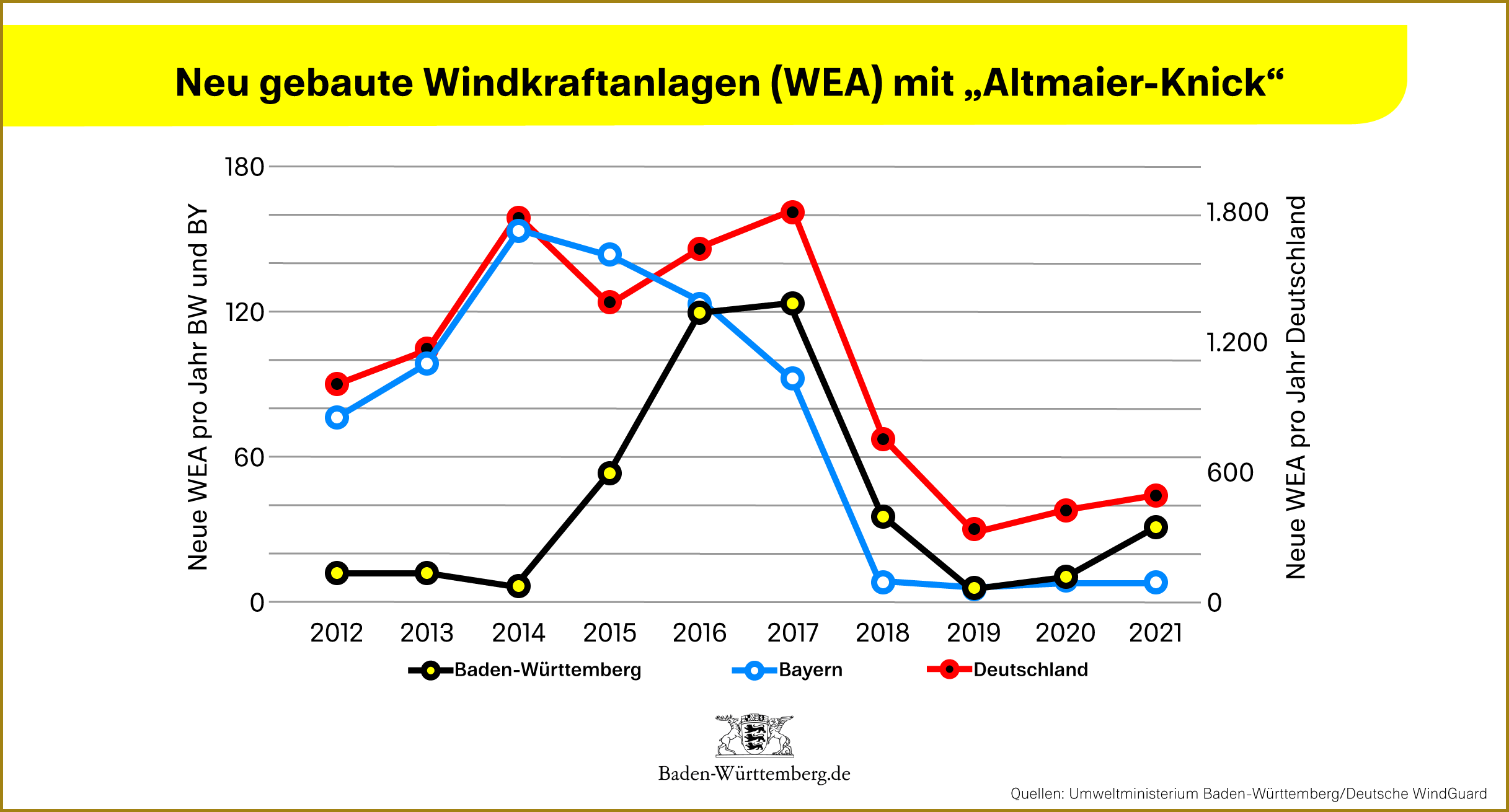

Bundesgesetzgebung hat den Ausbau im Süden nach 2017 nahezu gestoppt

Baden-Württemberg hat unter der ersten von Ministerpräsident Winfried Kretschmann geführten Landesregierung im Jahr 2012 die Weichen für einen schnellen Ausbau der Windkraft gestellt. Dafür hat die Landesregierung das Landesplanungsgesetz angepasst. War das Landesplanungsgesetz zuvor eher ein Windkraftverhinderungsgesetz, ist nach der Anpassung der Knoten geplatzt und der Windkraftausbau in Baden-Württemberg hat richtig Fahrt aufgenommen. Von 2013 bis 2018 sind 350 neue Anlagen entstanden. Die installierte Leistung hat sich in diesem Zeitraum von 534 auf 1.550 Megawatt nahezu verdreifacht.

Nach einer Anpassung der Ausschreibungsregelungen durch den Bund im Jahr 2017 brach der Ausbau in Baden-Württemberg dann ein. Durch die neuen Regelungen des Bundes kam der Süden Deutschlands bei neuen Anlagen ins Hintertreffen. Trotz zahlreicher Interventionen Baden-Württembergs beim Bund, beharrte der Bund auf der für den Süden nachteiligen Regelung. Die neue Bundesregierung stellte und stellt jetzt weiterhin die Weichen, damit der Windkraftausbau auch im Süden wieder neuen Schwung bekommt.

Aber auch wir müssen noch unsere Hausaufgaben machen. In den vergangenen Jahren sind die Planungs- und Genehmigungsverfahren von Erneuerbare-Energien-Anlagen, insbesondere von Windenergieanlagen, aber immer langwieriger geworden. Zwischen der Entscheidung des Projektierers, eine Anlage an einem konkreten Standort errichten zu wollen, und der Fertigstellung der Anlage, vergehen zwischenzeitlich bis zu sieben Jahre und damit viel zu viel Zeit.

Planungs- und Genehmigungszeiten halbieren

Vor diesem Hintergrund haben die Regierungspartner im Koalitionsvertrag vereinbart, eine „Task Force zur Beschleunigung des Ausbaus der erneuerbaren Energien“ einzurichten.

Der Ministerrat hat Ende Oktober 2021 beschlossen, die Task Force unter der Leitung von Staatsminister und Chef der Staatskanzlei Dr. Florian Stegmann einzurichten und ihr ein umfangreiches erstes Arbeitsprogramm gegeben. Externe Sachverständige beraten und unterstützen die Task Force bei dieser ambitionierten Aufgabe.

Die Task Force soll die aktuellen Planungs- und Genehmigungszeiten mindestens halbieren. Sie soll dabei vorrangig Maßnahmen zur Beschleunigung des Ausbaus der Windenergie im Land umsetzen. Sie soll aber auch die Photovoltaik, Bioenergie, Wasserkraft und die tiefe Geothermie in den Blick nehmen.

Karte: Erneuerbare Energien in Baden-Württemberg nach Stadt- und Landkreisen

Fragen und Antworten rund um die Task Force und die Energiewende

Der Ausbau der Windkraft und anderer erneuerbaren Energien im Land ist ein komplexes Thema. Hier spielen viele Faktoren mit rein und nicht immer liegt die Entscheidungs- oder Gesetzeshoheit beim Land. Viele Dinge sind auf Bundesebene oder gar europäischer Ebene geregelt.

In unserem FAQ versuchen wir, Ihnen die wichtigsten Fragen rund um die Energiewende und die Task Force zu beantworten. Wir erweitern das FAQ laufend. Es lohnt sich also, hier öfters mal vorbei zu schauen.

Entwicklung des Windkraftausbaus

Anpassung des Landesplanungsgesetzes

Die Landesregierung hat bereits 2012 das Landesplanungsgesetz angepasst, das zuvor den Ausbau der Windkraft im Land stark begrenzt hat. Bis dahin konnten auf Regionalplanebene großräumig Flächen bestimmt werden, auf denen der Bau von Windkraftanlagen verboten war. Seit der Änderung des Gesetzes werden stattdessen in Regionalplänen aktiv Flächen ausgewiesen, die für den der Bau für Windkraftanlagen besonders geeignet sind. Darüber hinaus können Städte und Gemeinden selbstständig planen.

Weitere Maßnahmen

Um die Entscheidungsträger vor Ort bei den Genehmigungsverfahren zu unterstützen, hat die Landesregierung praxisorientierte Handreichungen und Leitlinien für die Planung, Genehmigung und den Bau der Anlagen herausgegeben. Besonders wichtig war der Windenergieerlass, durch wir eine einheitliche Vorgehensweisen etablieren konnten. Für die Genehmigungsbehörden sind weitere wichtige Informationen zum Windenergieausbau auf dem Themenportal Windenergie der Gewerbeaufsicht Baden-Württemberg zusammengestellt.

Resultat

Aufgrund dieser Maßnahmen hat der Ausbau der Windenergie in Baden-Württemberg 2015, 2016 und 2017 mit insgesamt 296 Anlagen deutlich an Fahrt aufgenommen, bevor Bundesgesetze den Ausbau im Südwesten ausgebremst haben.

Die Umstellung auf Ausschreibungsregelungen im Bund haben den Ausbau im Land ab 2017 einbrechen lassen. Die neuen Regelungen haben die Länder im Süden erheblich benachteiligt. Bis Ende 2021 entfielen von den bisher erteilten Zuschlägen nur 2,2 Prozent auf Baden-Württemberg, während Schleswig-Holstein, Brandenburg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen rund 71 Prozent der Zuschläge erhielten. Von diesem Einbruch sind neben Baden-Württemberg auch andere südliche Bundesländer betroffen. So konnten, obwohl die Landesregierung 2012 die Weichen für den Ausbau gestellt hat und diese Maßnahme auch deutliche Wirkung zeigte, in Baden-Württemberg kaum noch neue Anlagen entstehen.

Die Landesregierung hat mehrfach versucht bei den damaligen Bundesregierungen eine Anpassung der Ausschreibungsregelungen zu erreichen. Da diese aber keinen Bedarf an einem schnellen Ausbau der Windenergie sahen, hat sich die Lage erst mit der aktuellen Bundesregierung wieder geändert.

Nachdem die damalige grün-rote Landesregierung das Planungsrecht angepasst und viele weitere unterstützende Maßnahmen umgesetzt hatte, war der Knoten beim Ausbau der Windkraft in Baden-Württemberg zunächst geplatzt. Aufgrund der Dauer von Planungs- und Genehmigungsverfahren nahm der Ausbau vor allem 2015 mit 53 neuen Anlagen richtig Fahrt auf – 2014 waren es nur sieben neue Windräder. 2016 gingen dann in Baden-Württemberg 120 und 2017 123 neue Anlagen in Betrieb. Nach der Änderung der Ausschreibungsregelungen des Bundes waren es 2018 nur noch 35 Anlagen. Danach wurden kaum noch neue Anlagen beantragt.

Auch weitere Anforderungen an die Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen, wie etwa Natur- und Artenschutz, Planungsrecht, Flugsicherung führten zu Verzögerungen beim Ausbau der Windenergie.

Die Landesregierung hat über Schreiben an die Bundesregierung, entsprechende Befassungen der Umweltministerkonferenz oder Bundesratsinitiativen versucht, die negativen Auswirkungen der neuen Ausschreibungsregelungen auf den Windenergieausbau in Baden-Württemberg abzumildern.

So hat sich das Land für eine Verbesserung des sogenannten Referenzertragsmodell zugunsten der süddeutschen Länder oder die Einführung einer Regionalisierungsquote (Südquote), mit der ein Teil der Ausschreibungsmenge jeweils für die süddeutschen Länder reserviert werden sollte, eingesetzt.

Die Südquote wurde daraufhin zwar in das Erneuerbare-Energien-Gesetz aufgenommen, sie wurde aber nicht wirksam, weil die Bundesregierung ihre Notifizierung durch die EU nicht erwirken konnte. Beim Referenzertragsmodell gab es Verbesserungen für Binnenlandstandorte.

Gesetzliche Anpassungen und Maßnahmen des Bundes

Die neue Bundesregierung hat mehrere Gesetzespakete auf den Weg gebracht, darunter das Oster-Paket und das Sommer-Paket, die dazu beitragen werden, den Ausbau der erneuerbaren Energien zu forcieren und so die Unabhängigkeit vom Import fossiler Energieträger zu stärken.

So wird für Windenergie an Land das Ausschreibungsvolumen erhöht. Für den Ausbau erneuerbarer Energien wird der Grundsatz verankert, dass diese im „überragenden öffentlichen Interesse liegen“. Dadurch werden im Genehmigungsverfahren Schutzgüterabwägungen vereinfacht. Auch die Änderungen im Bundesnaturschutzgesetz führen zu einer Verfahrensbeschleunigung und öffnen zusätzliche Flächen für den Windenergieausbau.

Konkrete Landesmaßnahmen

Das Land stellt schon jetzt geeignete Flächen im Staatswald für die Windkraft im Rahmen von Ausschreibungen für Projektierer zur Verfügung. Bei den ersten beiden Tranchen im Oktober 2021 und Februar 2022 wurden 2.770 Hektar zur Verfügung gestellt auf die insgesamt 243 Angebote abgegeben wurden. Dies entspricht einer rechnerischen Anzahl von 92 Windrädern bei 30 Hektar pro Anlage. Im September 2022 ist eine dritte Tranche im Staatswald mit Flächen in Höhe von 1.170 Hektar ausgeschrieben.

Beim Bau einer Windkraftanlage sind viele verschiedene Landes- und Bundesgesetze einzuhalten. Die Task Force zur Beschleunigung des Ausbaus erneuerbarer Energien hat gemeinsam mit den Fachministerien viele einzelne Fachgesetze identifiziert, bei denen wir Änderungen vornehmen müssen. So bestehen etwa bislang noch Hürden im Denkmalschutz, die Genehmigungsverfahren erschweren. Eine entsprechende Anpassung bereitet gerade das zuständige Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen vor.

Das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft arbeitet derzeit mit Hochdruck an einer Digitalisierung der Genehmigungsverfahren. Künftig sollen die sehr umfassenden Unterlagen digital eingereicht werden. Dies erspart es den Projektierern ordnerweise Papierakten zu erstellen und erleichtert den Genehmigungsbehörden die Sichtung der vorgelegten Unterlagen.

Der Bau von Windenergieanlagen durch das Land würde zu keiner Beschleunigung führen. Das Land als Bauherr müsste sich selbstverständlich auch an alle geltenden Regelungen im Umwelt- und Baurecht halten. Es würde also keinen Unterschied in der Verfahrensdauer machen, wenn das Land einen Genehmigungsantrag stellt.

Zudem gibt es ausreichend Unternehmen mit großer Expertise für die Projektierung von Windenergieanlagen. Die Landesregierung setzt stattdessen ihre Energie dafür ein, gute gesetzliche Rahmenbedingungen für die Entscheider vor Ort zu schaffen und Projektierern geeignete Flächen anzubieten.

Die Koalitionspartner haben im Koalitionsvertrag vereinbart, die Voraussetzungen für den Bau von bis zu 1.000 neuen Windkraftanlagen zu schaffen.

Sicherung von Flächen für erneuerbare Energien

Um mittel- und langfristig mehr Windkraftanlagen in Baden-Württemberg zu ermöglichen, werden im Rahmen der Regionalen Planungsoffensive bis September 2025 Flächen gesichert. So wollen wir das 1,8 Prozent-Mindestflächenziel für Windkraft in Baden-Württemberg sicherstellen. Damit sichern wir auch Flächen für die Freiflächen-Photovoltaik.

Öffnung von Flächen für erneuerbare Energien

In der Zwischenzeit bis dahin unternehmen wir bereits erhebliche Anstrengungen, um möglichst viele Flächen für erneuerbare Energien, insbesondere für die Windkraft, zu öffnen. Der Ministerrat hat am 19. Juli 2022 beschlossen, mindestens 60.000 Hektar an windhöffigen Flächen zu öffnen, um möglichst schnell Flächen zum Ausbau von Windkraftanlagen bereitzustellen.

Weitere Maßnahmen

Mit unterschiedlichen Maßnahmen haben wir bereits Flächen geöffnet sowie Flächenrestriktionen für erneuerbare Energien abgebaut:

- Auf Initiative von Baden-Württemberg wurden auf Bundesebene Landschaftsschutzgebiete für Windkraftanlagen geöffnet, die öffnet zusätzlich knapp 40.000 Hektar für den Ausbau.

- Öffnung der regionalen Grünzüge für erneuerbare Energien.

- Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn

- Handreichung für Photovoltaik- und Windkraftanlagen in den Wasserschutzgebieten Zone II

- Im Staatswald schreiben wir jährlich Flächen für die Verpachtung für Windkraftanlagen aus. In den ersten drei Tranchen haben wir bereits rund 4.000 Hektar ausgeschrieben.

- Anhebung der Zuschlagsgrenzen bei Freiflächenphotovoltaik im Rahmen der Freiflächenöffnungsverordnung.

- Erhebliche Erleichterungen im Denkmalschutz.

- Nach langjähriger Forderung des Umweltministeriums Baden-Württemberg beim Bund wurde der Anlagenschutzbereich sogenannte Drehfunkfeuer von 15 auf sieben Kilometer reduziert

Ziel war und ist es, die Voraussetzungen für den Bau von 1.000 Windrädern zu schaffen – so steht es im Koalitionsvertrag. Das Land baut diese Windräder natürlich nicht selbst. Im Koalitionsvertrag steht nicht, dass all diese Anlagen noch in dieser Legislatur gebaut werden. Aber wir schaffen in dieser Legislaturperiode die planerischen und rechtlichen Voraussetzungen dafür, dass in den kommenden Jahren mindestens 1.000 neue Windräder gebaut werden können.

Beim Repowering geht es um den Austausch älterer Windkraftanlagen durch neue, effizientere Anlagen, die einen höheren Energieertrag liefern. Diese neuen Windkraftanlagen haben häufig einen größeren Durchmesser und eine größere Nabenhöhe. Das hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass erneut aufwendige Genehmigungsverfahren durchgeführt werden mussten. Der Bund hat dieses Verfahren 2021 für bereits bestehende Standorte vereinfacht.

Fragen zur Task Force Erneuerbare Energien

Wir schaffen in dieser Legislaturperiode die Voraussetzungen dafür, dass wir in den Jahren danach die klimapolitischen Ziele erreichen. Dazu und um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten müssen wir der Ausbau der erneuerbaren Energien massiv vorantreiben. Dies bedeutet, dass die Planungs- und Genehmigungsverfahren insbesondere für Windenergieanlagen radikal beschleunigt und die notwendigen Flächen und Standorte jetzt verfügbar gemacht werden müssen.

Die Task Force zur Beschleunigung des Ausbaus erneuerbarer Energien umfasst fünf Arbeitsgruppen (AG) mit konkretem Programm. Dem Lenkungsgremium sitzt der Chef der Staatskanzlei, Staatsminister Dr. Florian Stegmann, vor. Der Co-Vorsitzende ist der Amtschef des Umweltministeriums, Dr. Michael Münter.

- AG 1 Organisationsstruktur

Die Arbeitsgruppe kümmert sich unter anderem um die Beschleunigung und die Digitalisierung des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens von Windkraftanlagen. Themenschwerpunkte sind daher die Standardisierung – dabei wurde ein Verfahrensleitfaden zur Straffung der Verfahren erarbeitet – und die Digitalisierung. Ebenso hat die Arbeitsgruppe die Stabsstellen „Energiewende, Windenergie und Klimaschutz“ an den Regierungspräsidien eingesetzt, die eine Scharnierfunktion einnehmen, die Genehmigungsbehörden unterstützen und Genehmigungsverfahren monitoren.

Ihre beiden Unterarbeitsgruppen „Standardisierung“ und „Digitalisierung“ erarbeiten die jeweiligen Maßnahmen im Detail.

- AG 2 Natur- und Artenschutz

In der Arbeitsgruppe wird an dem naturverträglichen Ausbau der erneuerbaren Energien gearbeitet und so der Ausbau der Windkraft und der Artenschutz harmonisiert. Schwerpunktmäßig wurde ein Fachkonzept zur Stärkung der artenschutzrechtlichen Ausnahmen erarbeitet und die Vollzugshilfen zum Auerhuhn überarbeitet. Zudem wird über die Öffnung weiterer naturschutzrechtlicher Gebietskulissen für erneuerbare Energien beraten. Für die Errichtung von Windkraft- und Photovoltaikanlagen in Wasserschutzgebieten Zone 2 wurde eine Handreichung erstellt und Landschaftsschutzgebiete konnten auf Bundesebene auf Initiative von Baden-Württemberg für Windkraftanlagen geöffnet werden.

- AG 3 Vergabeoffensive Staatswald

Die Arbeitsgruppe befasst sich mit der Vermarktung von Flächen im Staatswald für Windkraftanlagen. Bislang wurden Flächen in Höhe von knapp 4.000 Hektar im Rahmen von drei Tranchen in die Vermarktung gebracht. Weiterhin wurden Fallkonstellationen zur einfacheren Vergabe im Staatswald in Sondersituationen entwickelt.

- AG 4 Planungsrecht und Landesentwicklung

Die Arbeitsgruppe verbessert die planungsrechtlichen Grundlagen für erneuerbare Energie-Anlagen und erweitert die Flächenkulisse, sodass das im Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg festgelegte Mindestflächenziel in Höhe von zwei Prozent der Landesfläche für Windkraft- und Freiflächenphotovoltaikanlagen erreicht werden kann. Dabei wird das 1,8 Prozent-Flächenziel des Bundes für Windkraftanlagen in allen Regionalverbänden umgesetzt. Mit einer „Regionalen Planungsoffensive“ stimmen sich die zwölf Regionalverbände gemeinsam ab, um die Regionalpläne bis 2025 zu ändern und die planungsrechtlichen Grundlagen hierfür zu schaffen. Der Arbeitsgruppe arbeiten die Unterarbeitsgruppen „Planungsoffensive“ und „Bürgerbeteiligung“ zu.

- AG 5 Netzanschluss von Erneuerbare Energien-Anlagen

Durch die Arbeitsgruppe wird der Ausbau der erneuerbaren Energien auf die Stromnetze abgestimmt. Es wird geschaut, wo ein Netzausbau erforderlich ist. Dazu hat die Arbeitsgruppe eine Analyse zur Erfassung des Status Quo der Netzanschlussbegehren im Zuge des Ausbaus der erneuerbaren Energien in Baden-Württemberg durchgeführt. Dadurch sollen gegebenenfalls regionale Hotspots identifiziert und Maßnahmen und Lösungen entwickelt werden. Die Arbeitsgruppe arbeitet u.a. unter Beteiligung der Netzbetreiber wie auch Projektierer an der Beschleunigung des Netzanschlusses und an technischen Möglichkeiten, wie möglichst viele erneuerbare Energie-Anlagen an das Netz angeschlossen werden können.

Die Task Force ist nicht nur innerhalb der Landesregierung und der Landesverwaltung aktiv. Auch außerhalb arbeiten wir mit zahlreichen wichtigen Akteurinnen und Akteuren zusammen. Dazu zählen:

- Die Windenergiebranche

- Bundesverband Windenergie e. V. Landesverband Baden-Württemberg

- Bürgerenergiegenossenschaften

- Plattform Erneuerbare Energien Baden-Württemberg e.V.

- Solar Cluster Baden-Württemberg e. V.

- Verband für Energie- und Wasserwirtschaft Baden- Württemberg e. V. (VfEW)

- Kommunale Landesverbände:

- Regionalverbände und Verband Region Stuttgart

- Vertreterinnen und Vertreter der Kommunen

- Naturschutzverbände

- Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband e.V.

- Weitere Experten und Landeseinrichtungen

Genehmigungsverfahren von Windenergieanlagen

Wir haben die Behördenstruktur durch die Einrichtung von Stabsstellen Energiewende, Windenergie, Klimaschutz (StEWK) bei den vier Regierungspräsidien deutlich verbessert. Die Stabsstellen haben die Aufgabe, die Genehmigungsbehörden zu unterstützen und die Einhaltung von Fristen zu überwachen. Sie agieren als schnelle Eingreiftruppe und führen ein Monitoring der Genehmigungsverfahren durch.

Durch die Abschaffung des Widerspruchsverfahrens bei Windenergieanlagen kann die Genehmigungszeit für ein Windrad um bis zu ein Jahr verkürzt werden.

Wir arbeiten daran, die Genehmigungsverfahren zu digitalisieren. Spätestens Anfang 2023 soll das komplette Verfahren von der Antragsstellung über die Antragbearbeitung bis zur Erteilung der Genehmigung digital ablaufen.

Natur- und Artenschutz

Auf Initiative des Landes Baden-Württemberg hin hat die Bundesregierung Landschaftsschutzgebiete für die Windenergie weitgehend geöffnet.

Planung von Windenergieanlagen

Die Regionalverbände haben eine regionale Planungsoffensive gestartet. So schaffen sie die räumlichen Voraussetzungen für den Ausbau der erneuerbaren Energien und das Ziel des Klimaschutzgesetzes Baden-Württemberg zu erreichen. Insgesamt sollen zwei Prozent der Landesfläche für die Nutzung von Windenergie und Photovoltaik zur Verfügung zu stehen. Gemeinsam mit den zuständigen Fachministerien wird die regionale Planungsoffensive durch einen stabilen „Planungskorridor“ aus verbesserten und stabilen Rahmenbedingungen für die regionalen Planungen flankiert. Ein konstruktives und abgestimmtes Zusammenwirken aller Akteure sichert ein rasches Vorankommen der regionalen Planungen. So soll verhindert werden, dass Planungen im Planungsprozess zurückgeworfen werden.

Windenergie auf landeseigenen Flächen

Für die Errichtung von Windenergieanlagen wollen wir deutlich mehr landeseigene Flächen insbesondere im Staatswald zur Verfügung stellen. Das setzen wir mit der Vermarktungsoffensive im Staatswald um.

Alle Meilensteine der Task Force finden Sie in unserem Zeitstrahl auf dieser Seite.

Mit all diesen Maßnahmen erreichen wir bereits eine Zeitersparnis in von bis zu 3 Jahren. Damit nähern wir uns dem Ziel der mindestens Halbierung von Planungs- und Verfahrenszeiten in großen Schritten.

Aktuelle Themen und Entwicklungen

In Baden-Württemberg gibt es derzeit 762 Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 1.713 Megawatt (Stand 1. Dezember 2022). 2021 haben die Windkraftanlagen im Land etwa 2.600 Gigawattstunden (GWh) erzeugt. Aktuell laufen 132 Genehmigungsverfahren, 35 Anlagen sind genehmigt und 2022 wurden fünf neue Anlagen errichtet.

Solarkraft, Wasserkraft und Energie aus Biomasse

Hinzu kommen, Stand 2021, knapp 7.600 Megawatt peak (MWp) installierte Photovoltaik-Leistung. 2021 haben diese Anlagen 6.500 GWh erzeugt. Die installierte Leistung von 889 Megawatt Wasserkraft hat 2021 knapp 4.700 GWh erzeugt. Aus Biomasse wurden im gleichen Jahr 5.000 GWh erzeugt.

Alle Zahlen finden Sie Im Bericht zu den Erneuerbare Energien in Baden-Württemberg 2021 (PDF) des Umweltministeriums.

Einen schnellen Überblick über die Erneuerbaren Energien in Baden-Württemberg bietet unsere interaktive Karte.

Wir wollen die Energiewende beschleunigen und bürokratische Hemmnisse abbauen. Dies geschieht weiterhin unter Berücksichtigung des Natur- und Artenschutzes. Die Klimakrise gefährdet unsere Umwelt und beschleunigt das Artensterben. Bei den einzelnen Verfahren werden naturschutzrechtliche Vorgaben selbstverständlich weiterhin berücksichtigt. Auch die Anwohner können sich weiterhin bei Genehmigungsverfahren einbringen und ihre Anliegen vortragen.

Neben der Windenergie ist die Solarenergie die mengenmäßig tragende Säule der Energiewende. Anders als bei der Windenergie ist das eigenständige Betreiben einer Photovoltaikanlage auch für Privatpersonen möglich. Hierdurch entstehen häufig Fragen, zum Beispiel zur Förderung, Planung und Inbetriebnahme, aber auch zu Regularien der sogenannten Balkonkraftwerke oder der Pflicht zur Installation einer Photovoltaikanlage.

Das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft ist eine Liste mit häufigen Fragen und Antworten zu Photovoltaikanlagen auf Dachflächen sowie zur Photovoltaikpflicht zusammengestellt.

Vorteilhafte Ergänzung von Wind- und Solarkraft

Die Windenergie und die Sonneneinstrahlung ergänzen sich in der Stromerzeugung zeitlich sehr gut. Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) erzeugen tagsüber, insbesondere an sonnigen Tagen, Strom. Windkraftanlagen erzeugen Strom, wenn der Wind weht. Die Erzeugung variiert je nach Jahreszeit, so dass PV-Anlagen tendenziell im Frühling und Sommer mehr Strom erzeugen als im Winter, während Windkraftanlagen tendenziell im Herbst und Winter mehr Strom erzeugen, da es zu diesen Jahreszeiten windiger ist. Photovoltaikanlagen erzeugen außerdem in den sogenannten Spitzenlastzeiten, um die Mittagszeit, am meisten Strom. Durch sogenannte Flexibilitäten wie Pumpspeicherkraftwerke, Batteriespeicher, Lastmanagement und ähnliches lässt sich die schwankende Einspeisung von Wind und Solar gut ausgleichen.

Weitere erneuerbare Energie-Technologien

Im Rahmen der Task Force betrachten wir auch weitere erneuerbare Energien-Technologien wie etwa die Geothermie, Biomasse und Wasserkraft. Auch für diese Technologien prüfen und verbessern wir die Rahmenbedingungen. Den großen Zubau im Rahmen der Energiewende müssen aber ganz klar die Windkraft und die Photovoltaik erbringen. Denn bei Strom aus Biomasse und Wasserkraft sind die Ausbaupotenziale ökologisch und geographisch begrenzt. Hinsichtlich der Geothermie besteht noch Erprobungsbedarf.

Sektorziele

In den vergangenen Monaten haben wir, unter Federführung des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg, Sektorziele zur Erreichung des Klimaziels für 2030 – also die Reduktion des Kohlenstoffdioxid-Ausstoßes um 65 Prozent gegenüber 1990 – sowie ein Szenario zur Erreichung von Klimaneutralität 2040 erstellt.

Teilbericht 2022 zum Ausbau erneuerbarer Energien in Baden-Württemberg

Dem im Juni 2022 veröffentlichten Teilbericht liegen zum Ausbau erneuerbarer Energien im Land folgende Annahmen zugrunde:

- Demnach sollte 2030 die installierte Leistung für Photovoltaik bei 24,6 Gigawatt (GW), für Windkraft bei 6,1 GW, für Biomasse bei 0,9 GW und für Geothermie bei 0,05 GW liegen. Ein Gigawatt sind eine Milliarde Watt oder eine Million Kilowatt.

- In 2040 müsste die installierte Leistung für Photovoltaik 47,2 GW, für Windkraft 12,1 GW, für Biomasse 0,8 GW und für Geothermie bei 0,1 GW betragen.

Vorteile der Windkraft

Windenergieanlagen lassen sich zur Bereitstellung von End- und Nutzenergie unerschöpflich heranziehen, da die Windenergie ein regenerativer Energieträger ist. Daher trägt die Windkraft auch zu einer Verringerung der Energieimportabhängigkeit, etwa von Kohle, Erdöl und Erdgas bei. Außerdem ist die Windenergie Onshore, also an Land, unter den erneuerbaren Energien neben der Photovoltaik im Schnitt die kostengünstigste Technologie zur Stromerzeugung.

An küstennahen Standorten herrschen besonders günstige Verhältnisse für die Windkraftnutzung, dennoch besteht entsprechend des Windenergieatlasses Baden-Württemberg 2019 auch in Baden-Württemberg ein ausreichend hohes Potenzial an Flächen und Standorten.

Windkraftanlagen weisen über den gesamten Produktlebenszyklus geringe Treibhausgasemissionen auf. Im Vergleich zu einer Kilowattstunde eines Deutschen Kraftwerksparks stoßen diese nur rund zwei Prozent der Treibhausgasemission aus. Während des Betriebs erzeugen sie keinerlei Schadstoffemissionen, wie etwa Staubemissionen, Stickoxide oder Schwefeloxide. Sie stellen innerhalb von einem Jahr die zur Herstellung benötigte Energie bereit und haben einen moderaten Flächenbedarf. Weiterhin bieten sie eine Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger an der Energiewende in Form von Bürgerwindrädern.

Die technische Entwicklung der vergangenen Jahre hat zu deutlich leistungsfähigeren Windkraftanlagen geführt. So liegt die durchschnittliche Leistung mittlerweile bei rund vier Megawatt und die durchschnittliche Nabenhöhe bei rund 140 Meter. Als Vergleichswert kann eine solche Windkraftanlage – unter Annahme von 2.000 Volllaststunden – knapp 2.300 durchschnittliche Haushalte im Jahr mit Strom versorgen. Mit steigender Nabenhöhe lassen sich in größeren Höhen stärkere und regelmäßigere Winde nutzen.

Vorteile von Photovoltaik

Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) nutzen das Sonnenlicht zur Erzeugung von elektrischem Strom. Diese Anlagen gibt es in verschiedenen Größenordnungen von klein bis groß. PV-Anlagen auf privaten Hausdächern verfügen über eine Leistung von wenigen Kilowatt. Freiflächenphotovoltaikanlagen, welche im großen Maße Strom erzeugen, haben eine Leistung von bis zu mehreren Megawatt. Weiterhin gibt es sogenannte Agri-Photovoltaikanlagen, welche auf landwirtschaftlich genutzten Flächen installiert werden. Dadurch wird die Fläche doppelt genutzt und bei bestimmten Pflanzen- und Beerenarten wirkt sich die zusätzliche Verschattung sogar positiv aus.

PV-Anlagen stellen innerhalb von etwa 1,5 bis 2 Jahren die zur Herstellung benötigte Energie bereit und sie erzeugen während des Betriebs keinerlei Treibhausgasemissionen. Zudem besteht der Vorteil, dass zum Teil auch bereits genutzte Flächen auch für die Photovoltaik verwendet werden können. So lassen sich auf bestehenden Dächern von Privathäusern oder Gewerbegebäuden Solar-Panele installieren. Die Kosten zur Erzeugung von einer Kilowattstunde Strom durch Photovoltaik sind inzwischen durchschnittlich geringer als von jeder anderen Stromerzeugungstechnologie.

Übrigens finden Sie im Energieatlas eine erste wirtschaftliche Abschätzung, wie sich eine PV-Anlage auch auf Ihrem Dach rentiert. In der Karte kann das entsprechende Dach ausgewählt und eine Wirtschaftlichkeitsberechnung gestartet werden.

„Agri-PV“ setzt sich zusammen aus Agrar-, also landwirtschaftlich und PV für Photovoltaik. Die Idee hinter dieser speziellen Form der Freiflächen-Photovoltaik ist, auf landwirtschaftlichen Flächen Solarmodule so zu installieren, dass man die Fläche weiterhin für den Anbau von Obst und Gemüse oder als Weide nutzen kann.

Eine Förderung von „normaler“ Photovoltaik auf Freiflächen über das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ist an eine enge Flächenkulisse gekoppelt – also auf welchen Flächen diese Anlagen stehen dürfen. Gute landwirtschaftliche Böden sind von einer Förderung ausgenommen. Damit will der Gesetzgeber verhindern, dass solche Böden mit Solarmodulen zugebaut werden und so „verloren“ gehen.

Gesetze an die aktuelle Technik anpassen

Bei der Agri-PV hat sich die Technik jedoch so weiterentwickelt, dass man sowohl Sonnenstrom als auch beispielsweise sonnengereifte Äpfel ernten kann.

Agri-PV kann also zum Beispiel auf Sonderkulturen, wie unter anderem Obst- und Beerenanbau zum Einsatz kommen. Diese Früchte brauchen aber gute Böden. Weil gerade hier wahrscheinlich die größten Potenziale für Agri-PV liegen, hat der Bund mit der Reform des EEG im Jahr 2021 auf Druck unter anderem von Baden-Württemberg erstmals Fördermöglichkeiten für diese Anlagen im Rahmen von sogenannte Innovationsausschreibungen geschaffen und dabei aber die für „normale“ Freiflächen-Photovoltaikanlagen geltende enge Flächenkulisse gelockert. Für Agri-PV-Anlagen gibt es auch eine Förderung, wenn sie auf guten landwirtschaftlichen Böden stehen.

Baden-Württemberg hat sich darüber hinaus erfolgreich im Bund dafür eingesetzt, dass Agri-PV ab dem 1. Januar 2023 in die reguläre Förderung des EEG übernommen wird. Gefördert wird weiterhin auch dann, wenn die Anlagen auf guten Böden stehen.

Zudem gibt es aktuell weitere Maßnahmen, um die Attraktivität von Agri-PV zu steigern:

- Künftig sollen Landwirte auch dann weiter Direktzahlungen aus dem Gemeinsamen Agrarprogramm der EU (GAP) erhalten können, wenn sie auf den Flächen Agri-PV-Anlagen bauen. Hier steht jedoch die Bestätigung durch die Europäische Kommission noch aus.

- Baden-Württemberg setzt sich bei der EU-Kommission dafür ein, dass die Eier von unter Agri-PV gehaltenen Hühnern auch weiterhin als Freiland-Eier vermarktet werden dürfen. Denn die wesentliche Eigenschaft eine Agri-PV-Anlage ist ja, dass es eben kein geschlossenes Dach ist. Die Anpassungen der Vermarktungsnormen stehen zwar auf der Agenda der EU-Kommission. Trotz vielfacher Nachfrage ist aber nicht bekannt, wann und welche Änderungen konkret umgesetzt werden sollen.

- Das Land Baden-Württemberg fördert die „Modellregion Agri-PV“. Im Rahmen der Modellregion entstehen fünf Pilotanlagen auf Forschungs- und Praxisstandorten im Obst- und Beerenanbau. Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE begleitet das mit 2,5 Millionen Euro geförderte Projekt wissenschaftlich. Die Modellregion soll den Weg für mehr Agri-PV-Anlagen ebnen. Sie soll die bestmöglichen Konstellationen finden aber auch mögliche Probleme identifizieren und nach deren Lösungen suchen.

Genehmigung von Agri-PV-Anlagen

Wer eine Agri-PV-Anlage bauen und betreiben möchte, braucht wie für andere Freiflächen-Photovoltaikanlagen eine Baugenehmigung. Genehmigungsrechtlich gibt es zwischen den beiden Anlagenformen bis auf das Bauplanungsrecht keine Unterschiede: Eine Agri-PV-Anlage kann gemäß § 35 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) im Außenbereich privilegiert – also dort nach dem Willen des Gesetzgebers bevorrechtigt zulässig sein.

In einer solchen Konstellation ist für die Errichtung der Anlage kein Bebauungsplan erforderlich. Die Anlage ließe sich dadurch schneller realisieren. Jedoch sind die Voraussetzungen dafür nur schwer zu erfüllen und nachzuweisen, denn die Agri-PV-Anlage muss einem landwirtschaftlichen Betrieb „dienen“.

Es zeigt sich, dass die relativ junge Technologie der Agri-PV bislang nicht richtig in Rechtsvorschriften auf Bundesebene vorgesehen ist. Daher ist es derzeit noch schwer möglich, solche Anlagen genehmigt zu bekommen.

Baden-Württemberg ist vom Nutzen der Agri-PV-Technik überzeugt. Wir hoffen zum einen, mit den Erkenntnissen aus unseren Versuchsanlagen, die Technik weiter zu verbessern. Zum anderen setzen wir uns im Bund und in Europa dafür ein, dass die Agri-PV in den Rechtsvorschriften besser berücksichtigt wird. Daher steht das Thema Agri-PV auch auf der Agenda der Task Force, um hier möglichst schnell Lösungsvorschläge zu erarbeiten.